島田大祭(帯まつり)

| 開催日時 | 2025年10月11日(土)~13日(月・祝) |

|---|---|

| 開催場所 | 島田市本通及びその周辺 |

| アクセス | JR島田駅北口を出てすぐ |

| 駐車場 | 大井川緑地公園駐車場(無料) シャトルバスが島田駅南口まで運行しますので、ご利用ください。(9:00~ 約10分間隔)※シャトルバスは車いす対応ではありません。 |

| お問い合わせ | ・島田大祭保存振興会 事務局:0547-35-7111 ・一般社団法人 島田市観光協会:0547-46-2844 |

| WEBサイト | https://shimadataisai.jp/ |

| 備考 | 【ご来場のお客様へお願い】 ・会場周辺でのドローン等の遠隔操作機の使用は危険ですので絶対にやめてください。 ・路上喫煙はご遠慮ください。分煙にご協力をお願いします。 ・会場にゴミ箱の設置はありません。お持ち帰りをお願いいたします。 ・大祭開催中は混雑しますので公共交通機関をご利用ください。 ・シャトルバスは車いす対応ではありません。 |

イベント案内

10月13日(月)のスケジュールについて(令和7年10月13日7時45分時点)

本日は、スケジュール通り運行予定です。

最新情報は島田市公式サイト 島田大祭 のページをご確認ください。

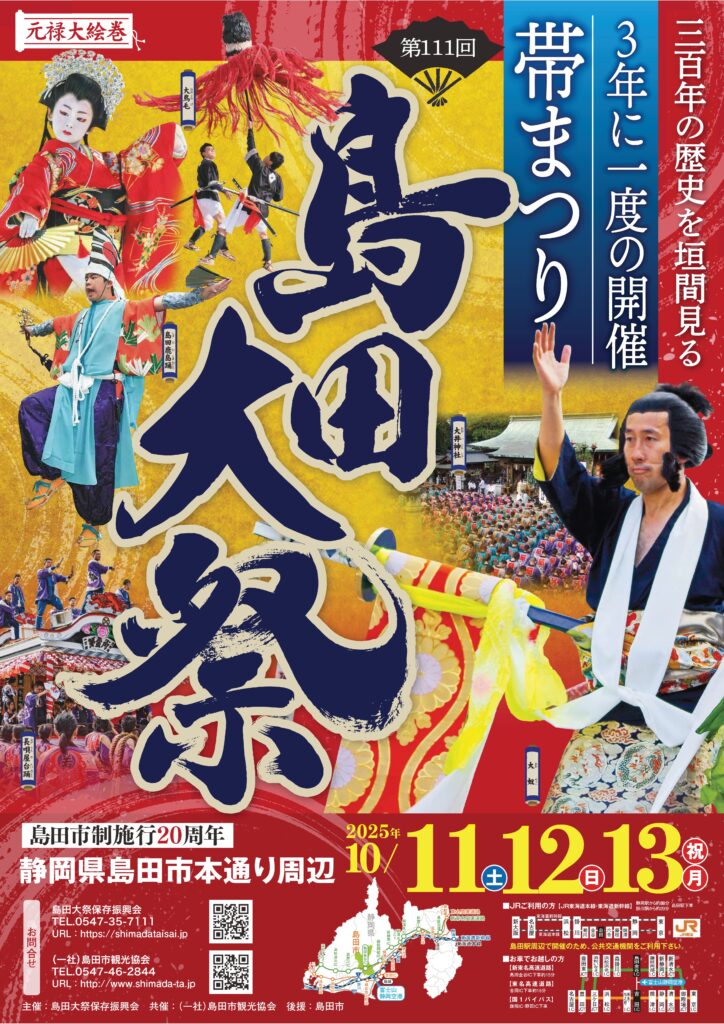

第111回島田大祭の開催について

今回で111回を数える3年に1度の大イベント「島田大祭」が、令和7年10月11日(土)~13日(月・祝)の3日間の日程で開催されます。

GoogleMAPで運行ルートを確認するにはこちらをクリック(ページ内ジャンプ)

第111回島田大祭交通規制について

島田大祭の開催に伴い、期間中は本通を中心として交通規制が行われます。通行にはご注意ください。

日時や規制範囲等、詳細は以下の図でご確認ください。

※大祭期間中は混雑しますので公共交通機関をご利用ください。

駐車場について

大井川緑地公園駐車場が無料開放されます。

自家用車ご利用の方はナビに「陸上競技場サブグラウンド横駐車場」「島田市陸上競技場」「横井サッカーグラウンド」等を目的地として設定してお越しください。

無料駐車場からは島田駅南口へシャトルバスが10分間隔で運行されますので、ご利用ください。(9:00~18:00)

徒歩の場合は、駐車場から駅まで約18分(1.2km)です。道路を横断する際は十分ご注意ください。

シャトルバスは車いす非対応です。

※GoogleMAPアプリでこのMAPを開いた場合、MAPのコピーがGoogleドライブ内の「共有アイテム」に保存されます。

MAP情報が不要になりましたら、Googleドライブにアクセスし、「共有アイテム」や「共有中」に表示されている不要なMAPファイルを削除してください。

(保存されているのはコピーですので、大元のMAPは削除されません)

スマートフォンでGoogleドライブにアクセスする場合、Googleドライブアプリのインストールが必要になる場合があります。

スマートフォンでGoogleドライブを開いた場合の表示例

-1024x772.png)

PCのブラウザでGoogleドライブを開いた場合の表示例

.png)

島田大祭期間中のコミュニティバスの運行について

島田大祭の開催期間中、JR島田駅周辺の交通規制の影響により、コミュニティバスの運行が一部変更になります。

詳細な内容は、島田市ホームページをご確認ください。

島田市公式ホームページ「島田大祭開催期間中のコミュニティバスの運行について」

アットパーク島田駅北口駐車場について

10月10日(金)午前0時~14日(火)正午まで島田大祭の会場として使用するため、駐車場の利用ができません。ご協力をお願いします。

島田大祭について

3年に1度、10月中旬に開催される島田大祭。大井川鎮護や安産の神として信仰されている大井神社の祭りで、1695年(元禄8年)に神事祭式が定まり、初めて神輿が渡御(とぎょ)されてから令和7年で111回を数えます。当初の供奉(ぐぶ)の行列は、神輿の他に代官をはじめ宿役人、一般の宿民が続き、鹿島踊りや大奴もこの時代から加わっていました。

現在では一般に「帯まつり」の名で知られ、その名は島田宿に嫁いできた女性が安産祈願を大井神社にお参りしたあと、宿場内に帯を披露していたものが、いつしかお嫁さんの代わりに大奴が金爛緞子(きんらんどんす)の丸帯を太刀に掛けて練り歩くようになったことに由来し、日本三奇祭に数えられています。

衣装揃え、御夕祭

祭りは初日の「衣装揃え」から本格的に始まります。これは祭りを動かす青年のお祓いです。早朝、各街の青年衆が祭り法被に正装して、大井神社拝殿前に集合します。祭りの無事を祈願してお祓いを受けると、祭りの準備が全て整い、各街でお供(大名行列・屋台・鹿島踊)は町内披露を開始します。大井神社では宵宮(よいみや)祭が行われます。

御本祭

なかびは「御本祭」といわれ、大井神社では大祭の式が執り行われます。本殿開扉の古式の神事で、祭りが無事行われることを祈ります。大奴、大鳥毛、鹿島踊は「お宮めぐり」といって境内の春日神社前から本殿まで奉納舞しながら一周します。各街のお供は一日かけて町内外で披露します。

お渡り

大祭もいよいよ最終日、大井神社から御旅所(御仮屋町)までのお渡りの日で、行列は大奴で有名な大名行列を先頭に、神輿渡御行列、鹿島踊(明治25年までは神輿の前)、屋台と続きます。長い行列のため、大井神社を最初の大名行列が出発してから鹿島踊が出るまで1時間あまりが必要です。屋台は神社前に待機していて行列の最後尾に着き、行列の長さは約1キロにも及びます。行列の往復の行程には10時間ほどを費やします。朝に大井神社を出発した一行は途中、先祖が大井川から御神体を拾い上げたと伝えられる杉村家での中饌祭の後、御旅所へ向かい祭事の後再び大井神社へ戻ります。大名行列はその後、短縮された行列が再編成され、夕闇の中「本陣入り」が行われます。

「本陣入り」について

「本陣入り」は江戸時代の参勤交代のおり、お殿様が本陣に入る様子を再現したもので、島田大祭の大きな見どころの一つとなっています。

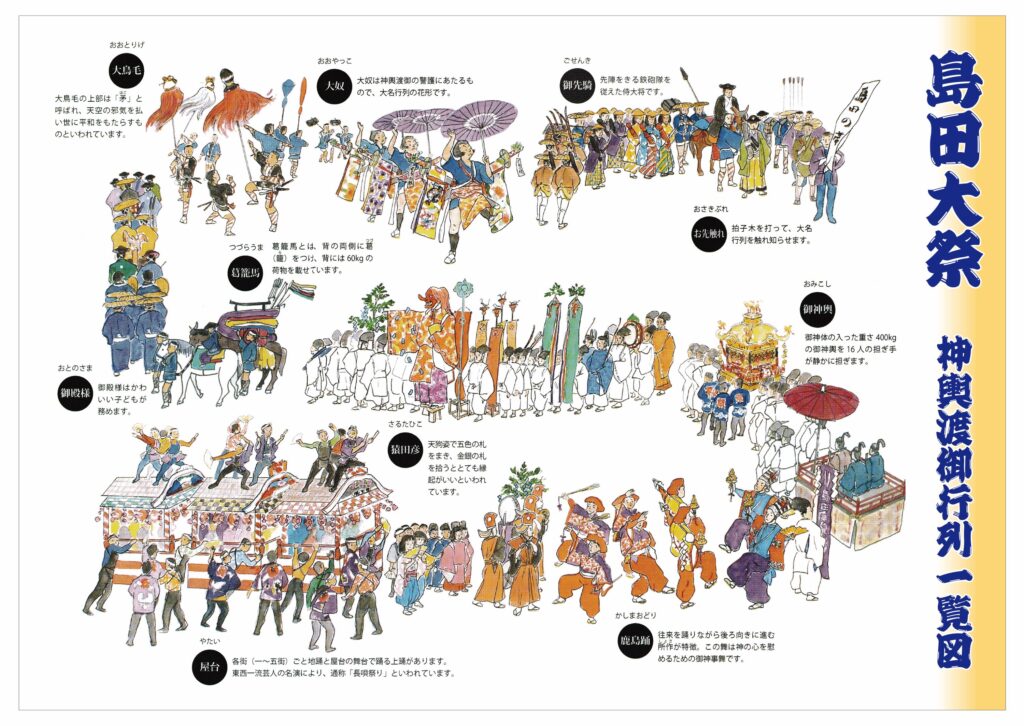

祭りのしくみ(出典:博物館第43回企画展島田大祭展より)

島田大祭は、神輿の渡御行列につくお供(大名行列・鹿島踊り・屋台等)が有名になった祭りです。お供は、お渡り(祭りの最終日)以外はそれぞれが独立して町内外を巡ります。このお供の行列は、古くから島田宿の大井神社の氏子や町内ごとの祭典組織により構成されています。各町内会ごとの祭典組織を「街(がい)」といいます。

大名行列

お長柄を先頭に、具足、先騎、鉄砲隊、御弓、具足と続き、次が25人の大奴です。

大奴

大奴は神輿渡御の警護役で、大名行列の花形です。

25人の大奴は左右に一間(約1.8m)近い木太刀を突き出し、その柄に見事な丸帯を掛けます。

大鳥毛

大鳥毛は赤い房と頭の部分があり、上部を「矛(ほこ)」と呼んでいます。

天空の悪鬼を倒し世に平和をもたらすものといわれています。

お殿様

しぶい声で見事な節まわしの歌が歌われる中、大勢のお供にかしずかれた、かわいいお殿様が馬に揺られて行きます。

神輿渡御

女神様の神輿を担ぐ若者は16人。重さはなんと約400kg。

大井神社をスタートし、お旅所へと静かに歩きます。

島田鹿島踊

今から約340年前(延宝年間)島田の宿に疫病が蔓延した時、大井神社の境内に春日神社を祀り、疫病退散と五穀豊穣を祈願し奉納したのが島田鹿島踊の始まりです。

長唄屋台踊

舞台踊りを「上踊り」、地上踊りを「地踊り」と呼びます。

東西一流の長唄の芸人衆を島田に呼び寄せ、5台の屋台が三日三晩芸を競い合います。

本陣入り

暗闇の中、スポットライトに浮かび上がる本陣。提灯が一列に並び 火が焚かれます。

お供を従えたお殿様が本陣へ入場します。

大名行列運行ルートMAP

飲食店MAP

大祭関連スポット

※GoogleMAPアプリでこのMAPを開いた場合、MAPのコピーがGoogleドライブ内の「共有アイテム」に保存されます。

MAP情報が不要になりましたら、Googleドライブにアクセスし、「共有アイテム」のフォルダに表示されている不要なMAPファイルを削除してください。

(表示されているのはコピーですので、大元のMAPは削除されません)

スマートフォンでGoogleドライブにアクセスする場合、Googleドライブアプリのインストールが必要になる場合があります。

スマートフォンでGoogleドライブを開いた場合の表示例

-1024x772.png)

PCのブラウザでGoogleドライブを開いた場合の表示例

.png)